2022.01.04

2023.09.11

亡くなったペットの毛を形見に残すには?保管方法を解説

愛するペットが亡くなったら、何か形見として残したいと思う飼い主様は多いのではないでしょうか?

形見を残すことで、その子の存在を身近に感じることができ、供養やペットロスの軽減効果も期待できます。

ペットの毛を形見として長く残すことはできるのでしょうか?

ペットの毛は、火葬すると燃えてしまいます。ペットの毛を残したい場合は、火葬(葬儀)前に保管しましょう。

この記事では、亡くなったペットの毛の保管方法を詳しくまとめました。

ペット葬儀専門の相談員に

なんでもご相談ください。

※ 紹介する加盟店により対応できない場合がございます。

ペット葬儀専門 サポートダイヤル

![]() 0120-892-038

0120-892-038

※ 紹介する加盟店により対応できない場合がございます。

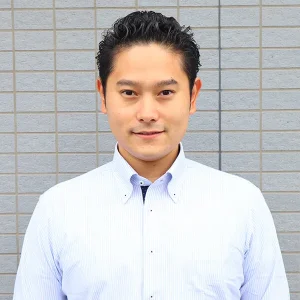

この記事の監修者

齋藤 鷹一氏

大森ペット霊堂

前代表 現アドバイザー

特定非営利活動法人SPA代表理事

齋藤 鷹一氏

大森ペット霊堂

前代表 現アドバイザー

特定非営利活動法人SPA代表理事

ペット葬儀業界の透明化を目指し、2017年より大森ペット霊堂で代表を勤めた。動物への愛情を訴え続け、現在は命を救う活動に専念をする。亡くなった命にも生きている命にも同等の尊厳を持たなければペットの仕事をしてはいけないと感じている第一人者。

ポイント

ペットの毛を保管する際は、湿気と紫外線(直射日光)から守ることが大切です。防腐、防虫効果を持った桐箱に入れて保管をすることをおすすめします。また、アクセサリーにするなどの方法もあります。他に形見になるものは、ペットの愛用品や足形、遺骨などが挙げられます。

亡くなったペットの毛は持っていてもいい?

体の一部であるペットの毛を、遺品として残してもよいのか疑問に思う方も多いでしょう。

結論から言うと、毛を遺品として残すことは問題ありません。

同じ体の一部である遺骨を、ペンダントなどに入れて形見として持ち歩く方もいらっしゃいます。

同様に、ペットの毛を遺品として残すことや形見として持ち歩いても問題はありません。

また、毛のほかにもひげや爪、鳥類の場合は羽を遺品として残す方もいらっしゃいます。(※1)

亡くなったペットの毛は火葬してしまうと二度と戻らない

昨今のペット供養方法は「火葬」が増えています。

火葬にしてしまうと、ペットの毛は当然燃えてなくなります。

火葬を終えて残しておけばよかったと後悔しないよう、必ず火葬をする前に取っておきましょう。

ペットの毛は上記でも記載のように、火葬したら全てなくなってしまいます。少しでも迷っているご家族様がいらっしゃいましたら、残すことをお勧めいたします。

毛をしっかりと保管することも難しいことではありません。普段から撫でていた身体の毛が近くにあるということだけでも心の緩和になるでしょう。

プロフィール詳細を見る

ペットの毛の保管方法

ペットの毛を長く保管するには、気密性が高く内部の湿気を適切に保ち、防腐、防虫効果を持った桐で作られた箱がおすすめです。

通販サイトなどで、ペットの毛を保管する桐の箱の販売もされています。

気になる方は、各種通販サイトで桐箱を探してみると良いでしょう。(※2)

湿気から守る

ペットの毛は湿気に弱く、多湿の環境下ではカビが発生する可能性があります。

ペットの毛を湿気から守るには、以下の方法がおすすめです。

- 和紙で包む

- 桐の箱に入れる

- シリカゲル(乾燥剤)を入れる

- 気密性の高い保存用袋に入れる

和紙は、通気性が良く湿気を吸い取ってくれる働きがあるため、湿気を嫌う毛の保管に適しています。

ほかにも、湿気対策には桐の箱や気密性の高い保存用袋に保管する方法や、乾燥剤を入れるなどの対策方法が有効です。

紫外線(直射日光)から守る

亡くなったペットの毛を直射日光に当てると、色あせを起こしてしまいます。

いつまでもきれいな状態で保管するためには、「日を通さない入れ物に入れて直射日光の当たらない場所で保管しましょう」生前の毛色を保つためにも、紫外線対策は欠かせません。(※3)

アクセサリーなどにリメイクする方法も

ペットの毛を持ち歩きたいという場合には、アクセサリーにリメイクする方法もあります。

アクセサリーには、ペットの毛を使用したストラップやキーホルダー、お守り袋などがあり、それらは通販サイトでオーダーメイドで依頼します、興味のある方は探してみると良いでしょう。(※3)

ご納得の行く特別なお見送りの形

ご納得の行く特別なお見送りの形

「ありがとう」が伝わる葬儀にする。そんなお見送りで悲しみを少しでも和らげるよう、 私たちはご遺族を支えていきたいと考えています。

自宅での葬儀

家族立ち合い

セレモニー

家族でお骨上げ

骨壺に納めご返骨

霊園への埋葬

「毛」のほかに形見になるものは?

ペットの形見は、体毛以外にどのようなものを残すことができるのでしょうか。

また、形見を残す利点について紹介します。

なぜ「形見」を残すのか

ペットを亡くすことは、少なからず喪失感が芽生えます。

いつもいる子がそこにいない、そんな喪失感は、ペットロスの要因につながります。

そんなとき、ペットの形見を残すことは、喪失感を和らげペットロスの症状緩和に効果が期待できます。

また、愛するペットの存在をいつまでも身近に感じていたい、忘れてしまわないようにといった「供養」としても、形見を残すことはおすすめです。

ペットの愛用品

ペットが愛用していた洋服や首輪、リード、お気に入りのおもちゃなどの愛用品も、遺品として残すのに適しています。

火葬にしてしまってから遺品を残したいといった場合でも、愛用品であれば心配ありません。

仏壇に飾ったり、アクセサリーなどに加工したりすることで、寂しいときの心のよりどころになるでしょう。

しかし、あれもこれもと愛用品を置いておくことは、ペットとお別れした実感が湧かず、かえってペットロスを長引かせる可能性があります。

遺品として残す物以外は、少しずつ整理をすることも必要です。

足形

ペットの足形も、形見として残すことができます。

足形の残し方は、いくつか方法があります。

- 肉球にインクを付けて色紙などに押し当てる

- 粘土で足形をとり残しておく

一番簡単な方法は、肉球にインクを付け、色紙などに押し当てる方法です。

また、ネット通販などでは肉球の写真をクッションやハンドタオルなどにプリントして、オリジナルグッズを作成することも可能です。

遺骨

火葬で返骨された遺骨の一部を、ペンダントやキーホルダーなどに入れて持ち運ぶ方法もあります。遺骨を入れることのできる専用のアクセサリーの販売もあるため、形見として、お守りとしてペットの一部を肌身離さず持ち歩きたい方に適しています。

こちらの記事もご覧ください

まとめ

- ペットの「毛」を遺品として所持することは問題ない

- 必ず火葬にする前にカットしておく必要がある

- 毛の保管は、湿気と紫外線に気を付ける

- 「形見」を残すことは、ペットロス症状緩和の効果も期待できる

- 毛以外にも愛用品や遺骨、足形などを形見にできる

亡くなったペットの一部を形見として残すことに、罪悪感に苛まれる必要はありません。

形見を残すことは、いつでもペットを身近に感じることができ、ペットロス軽減にも役立ちます。

また、既に火葬にしてしまったという場合でも、愛用品などを形見にできるため、諦める必要はありません。

ペットの毛を遺品に残したいと検討している方は、火葬をする前に残してみてはいかがでしょうか。

ペットの毛を残したけど、使い道がないから後から毛も供養したい。そんなときでもしっかりとペットの火葬で対応することができます。

毛を残さず、火葬をしてから時間が経って、やっぱり残しておけばよかった。と思っても、後悔しか残りません。

私ならペットの毛を必ず残します。

残さなくても大丈夫と心に決めている方は必要ないかも知れませんが、迷っていらっしゃる家族の方ならば、後悔しないようペットの毛を残すようにしてください。

プロフィール詳細を見る

よくあるご質問

-

Q

ペットの毛の保存方法を教えてください。

A湿気を適切に保ち、防腐、防虫効果が期待できる桐箱がおすすめです。他の方法を使う際は、紫外線と湿気からは守ってください。

-

Q

ペットの遺毛を湿気から守るにはどうすれば良いですか

A和紙で包む・桐の箱に入れる・シリカゲル(乾燥剤)を入れる・気密性の高い保存用袋に入れるの4つがおすすめの方法です。

-

Q

ペットの形見はどんなものが挙げられますか?

A遺毛や遺骨、足形、ペットの愛用品などが挙げられます。

※1:亡くなったペットの毛を遺品として残したい!それっていいの?

https://www.seikatsu110.jp/library/pet/pt_funeral/30223/

※2:亡くなったペットの毛は遺品にできる?形見として保管する方法

https://rescue.epark.jp/brands/sharing/%e3%83%9a%e3%83%83%e3%83%88%e8%91%ac%e5%84%80/3290

※3:亡くなったペットの毛を遺品として手元に残す方法【保管・リメイク】

https://minnanopetkasou.com/column/20200122-2/

※4:ペットを火葬する前に!残しておきたいうちの子の形見

https://fukufukuyama-petsougi.com/pet-katami

こちらの記事もご覧ください

※1当社運営ペット葬儀サービスに対するお客様アンケート:詳細はこちら ※2 弊社運営ペット葬儀サービス全体のお問い合わせ件数

この記事の執筆者

原 京子氏

動物看護士

ライター

原 京子氏

動物看護士

ライター

24時間急患対応の動物看護士として勤務。

その後、動物園飼育スタッフやペットショップ生体販売員など数多くの動物業界を経験し、現在はペットと飼い主さんへwebライターとして正しい知識を配信している。

運営元情報

| サイト名 | : ペトリィ 小さな家族のセレモニー |

|---|---|

| 運営会社 | : シェアリングテクノロジー株式会社 |

| 企業サイト | : https://www.sharing-tech.co.jp |

| 電話番号 | : 0120-220-175 (平日9:00~18:00) |

コラムの執筆と編集について

ペトリィではコラム公開にあたり、記事の執筆と 編集に関するポリシーを定めております。

以下のページよりご確認いただけます。

【執筆と編集に関するポリシー】https://petlly.jp/editpolicy/

ご相談・お問い合わせ

ご相談・お問い合わせ