2021.05.13

2023.12.13

犬は死後生き返るのか?死後硬直と解硬から考えるその可能性。

愛犬の死はいずれ訪れる悲しいお別れです。犬は命が尽きたあと、死後硬直とよばれる身体の変化をみせます。死後硬直をしたあと犬が生き返る、という体験を聞いたことがあるかもしれません。犬は死後硬直後に生き返ることがあるのでしょうか?獣医学的な見地から解説します。

ペット葬儀専門の相談員に

なんでもご相談ください。

※ 紹介する加盟店により対応できない場合がございます。

ペット葬儀専門 サポートダイヤル

![]() 0120-892-038

0120-892-038

※ 紹介する加盟店により対応できない場合がございます。

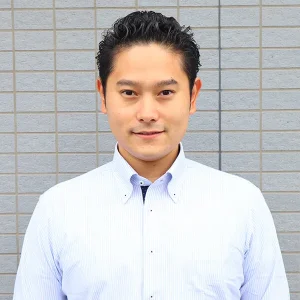

この記事の監修者

増田 国充氏

ますだ動物クリニック院長 / 獣医師

増田 国充氏

ますだ動物クリニック院長 / 獣医師

獣医師、防災士、2001年北里大学卒

2007年ますだ動物クリニック開院。診療に東洋医療科を加え、鍼灸や漢方による専門外来を実施。運動器疾患に対して鍼灸による治療を積極的に取り入れ、県内外から症例に対応する。また、鍼灸・漢方等で国内外で講演を実施。動物看護系専門学校非常勤講師兼任。

ポイント

犬が亡くなると数時間以内に筋肉が硬直します。これを死後硬直と言います。死後硬直は24時間ほど続き、そのあとは解硬していきます。硬直していた身体がゆっくりともとの柔らかさを取り戻すため、犬の表情や身体の位置などが変化をすることがあります。これが、生き返りの正体です。死には科学的な根拠があります。これは決してくつがえることはありません。

犬の死と生き返り

犬が死んでしまったとき、後悔や自責の念に駆られることがあります。もっと愛情をかけて世話するべきだったとそういう思いに駆られことがあります。飼育に最善はありませんし、すべてのことをしてあげることは不可能です。犬の死に際する悔恨の情は、あなたの深い愛情の裏返しであり、同時に良き飼い主であったことの証明でもあります。

しかし、それでも私たちは死んでいった犬に「生き返って欲しい」と願ってしまうものです。犬が死後硬直後に生き返った、火葬前に生き返ったといったうわさを耳にしたことがあります。動物が一度死んだ後に生き返る、まるで奇跡のような出来事ですが、本当にあり得るのでしょうか?獣医学的な見地を踏まえて、生き返りの可能性について解説していきたいと思います。

ご納得の行く特別なお見送りの形

ご納得の行く特別なお見送りの形

「ありがとう」が伝わる葬儀にする。そんなお見送りで悲しみを少しでも和らげるよう、 私たちはご遺族を支えていきたいと考えています。

自宅での葬儀

家族立ち合い

セレモニー

家族でお骨上げ

骨壺に納めご返骨

霊園への埋葬

犬は死後硬直後に生き返るのか?

死後硬直とは

犬は生命活動を終えたあと数時間以内に、顎の筋肉から前肢、後肢の順番に筋肉が硬直していきます。この現象を死後硬直といい、身体に残された栄養を細胞や組織が消費し、枯渇させることで発生します。

生きている動物の細胞ではATP(アデノシン三リン酸)とよばれる栄養素を消費して様々な活動をおこなっています。細胞内に存在するATPは生命活動においてすぐに使い切られてしまうため、持続的な再生産がなされています。

ATPは筋肉を収縮させる物質であるCaイオン(カルシウムイオン)の濃度を一定に保つ役割があり、動物が死んでATPの再生産がおこなわれなくなると、ATPが枯渇することでCaイオンの濃度が上昇し、筋肉が収縮します。この筋肉の収縮が死後硬直をひきおこします。

死後硬直後に始まる解硬

死んだ犬は24時間ほど死後硬直を続けたあと、死後硬直がはじまった順番と同じように顎から後肢にかけて筋肉の硬直が緩んでいきます。死後硬直の解硬とよばれる現象です。

死後硬直の解硬ではCaイオン濃度が上昇し収縮した筋肉において、筋線維(筋肉を構成する微小組織)の損傷が発生します。この筋線維の損傷は2通りの機序によっておこると言われています。筋肉の張力によるものと、Caイオンの作用によるものです。

死後硬直をおこしている筋肉では常に張力が発生しているため、この張力自体によって筋線維の損傷がひきおこされます。また、ATPが枯渇したことによる高いCaイオン濃度は、Caイオンに関係した作用によって筋線維の損傷を助けます。この作用にはCaイオンそのものが筋線維の収縮を解除するという説と、Caイオンにより作動する酵素が筋線維を分解するという説があります。

これらの筋線維の損傷により筋肉が収縮状態を保つことができなくなり弛緩する現象が死後硬直の解硬です。

解硬と生き返りの関係

死後硬直の解硬がおこると犬は死後硬直していた身体をゆっくりともとの柔らかい状態に戻していきます。この過程で顔面の表情筋の解硬や、皮膚の乾燥による瞼の動作が発生します。また、全身の筋肉の解硬が進み、死亡時や死後硬直時と身体の位置が変化することもあります。

「死後、犬がこちらを見た」、「表情を変えた」、「遺体が動いた」といった犬の生き返り現象の多くは、死後硬直の解硬に関係した現象として説明ができます。また、死後硬直やその解硬はATPの枯渇や筋組織の損傷を介して、生きている身体を、命を失った身体へと変化させていきます。これは科学的な根拠のあるメカニズムとしての死でもあり、くつがえることはありません。

人生の最良の伴侶たる犬を失った悲しみは計り知れません。私たちがつい感じてしまう悔恨の念や、生き返って欲しいと願う心は、犬の身体におきる「死後変化」を「生き返り」として誤認してしまうのです。犬の死後硬直後の生き返りとその誤認は、私たちの犬に対する大きな愛そのものであると言い換えることもできます。

筋肉の収縮にはCaイオンが大きな役割を担っています。筋細胞内にCaイオンが流入すると収縮が促される仕組みになっています。もともと細胞内外ではカルシウム濃度に差が生じるようにバランスをとっています。その機能が死によって失われた最初の段階が硬直に相当する、ということなのです。

一方で、脳や神経は細胞の再生が効かない部分で普段大量の酸素や糖分などの栄養を取り入れています。これらの供給が遮断されると神経系の機能が甚大なダメージを生じます。これが持続すると、元に戻ることができなくなります。これを医学的に脳死と呼びます。そのため脳が機能しない状態になると、これまでの健常な生活を送ることができなくなってしまいます。

プロフィール詳細を見る

いつ埋葬するべき?

残念ながら死後硬直とその解硬を踏まえて、犬が生き返る可能性は期待できません。ですが「もしかしたら生きているかもしれない」と思うことは仕方のないことです。死を無理に納得して埋葬することで、一生後悔し続けることになるかもしれません。

愛犬の死を納得するために、遺体と向き合う時間は必要だと考えられています。一方で死後変化の先に待ち構えているのは、遺体が自然に帰る現象である腐敗です。遺体を腐敗させてしまうと、臭いやその他の衛生的な問題が発生します。

遺体を埋葬するまでの時間はどれぐらいまでとることができるのでしょうか?遺体の腐敗速度は温度や湿度に左右されます。一般的に夏ほど腐敗が速く、冬ほど腐敗が遅くなります。加えてエアコンや氷嚢で温度を下げることで腐敗速度は遅くなります。遺体の状況によっても変化するため一概には言えませんが、埋葬までの間に取ることができる時間は、冬場2~3日、夏場1日~2日程度だと言われています。

埋葬までの時間をつかって、いままで人生を共に歩いてくれた愛犬に感謝とお別れを言ってあげてください。飼い主が愛犬の死を受け入れる(事実すべてを受け入れる必要はありません)ことは、あなたの心が必要以上に傷つくことを防いでくれます。残された人間が、ゆっくりと新しい一歩を踏み出すことで、犬も安心してくれることでしょう。

こちらの記事もご覧ください

まとめ

- 遺体は細胞内の栄養が枯渇することで死後硬直する。

- 死後硬直は死後数時間以内にはじまり、24時間程度持続する。

- 筋肉の張力や細胞内の働きにより死後硬直の解硬がおこる。

- 死後硬直の解硬により、遺体の表情筋や身体の位置が変化することがある。

- 死後の生き返りは、死後硬直の解硬による死後変化の誤認である。

- 犬の死と向き合うためには時間を有する。

- 冬場2~3日、夏場1日~2日程度、遺体を安置できる。

よくあるご質問

-

Q

死後硬直をした犬が生き返ることはありますか?

A残念ながらありません。死後硬直は、身体に残された栄養を細胞や組織が消費し、枯渇させることで発生します。そして、硬直した筋肉の損傷により、徐々に死後硬直が解硬します。

これには科学的な根拠があり、決してくつがえることはありません。 -

Q

犬の死後硬直はどのくらい続きますか?

A24時間ほど続きます。その後は、死後硬直の解硬がはじまります。

-

Q

なぜ死後硬直から生き返ると勘違いをするのでしょうか?

A死後硬直により硬直していた身体が、ゆっくりともとの柔らかさを取り戻すことを、死後硬直の解硬と言います。

顔の表情筋や全身の筋肉の解硬が起こる際に、表情が変わったり、身体の位置が変わることがあるため、犬が動いたと勘違いすることがあります。これが、生き返りと勘違いする理由です。

生涯を共にした愛犬が亡くなるというのは、単に悲しいということだけでなく、喪失感をはじめとしたさまざまな感情が現れ、心の整理がつかないようになるのは想像に難くありません。季節や条件によって死後硬直が始まる時間、そして硬直が解かれる時間に差が生じます。特に死後硬直状態が続いたままと思っている方が多いのですが、本文で説明がある通り体内での筋代謝の一連の流れによるものが原因となっています。

硬直に至った状態から再び命を取り戻すことは生理学的に考えにくいのが現状なのですが、肉体は元に戻らなくとも皆さんの心の中には、愛犬が永遠に存在し続けていることでしょう。その愛情が深いほど記憶に刻まれていることと思います。

プロフィール詳細を見る

こちらの記事もご覧ください

-

ペットの死

猫は死後生き返るのか?死後硬直と解硬から考えるその可能性。

-

ペットの死

ペットが死んだらするべき遺体の安置から別れを乗り越える心のケアまで全部解説

-

ペットの死

ペットが亡くなったら最初に行うこととは?動物ごとの違いも交えて解説

※1当社運営ペット葬儀サービスに対するお客様アンケート:詳細はこちら ※2 弊社運営ペット葬儀サービス全体のお問い合わせ件数

この記事の執筆者

若林 薫氏

獣医師

ライター

若林 薫氏

獣医師

ライター

麻布大学を卒業し獣医師免許を取得、大手ペットショップで子犬・子猫の管理獣医師として勤める。その後、製薬企業での研究開発関連業務を経て、ライターとして活動する。幅広い専門知識を生かした記事作成を得意とする。

運営元情報

| サイト名 | : ペトリィ 小さな家族のセレモニー |

|---|---|

| 運営会社 | : シェアリングテクノロジー株式会社 |

| 企業サイト | : https://www.sharing-tech.co.jp |

| 電話番号 | : 0120-220-175 (平日9:00~18:00) |

コラムの執筆と編集について

ペトリィではコラム公開にあたり、記事の執筆と 編集に関するポリシーを定めております。

以下のページよりご確認いただけます。

【執筆と編集に関するポリシー】https://petlly.jp/editpolicy/

ご相談・お問い合わせ

ご相談・お問い合わせ