2021.03.19

2025.05.27

ペットの終活|後悔しないためにこれだけは済ませておくべき8つの準備

ペット用の終活準備をする方が増えています。決めるべきことは、ペットの病気や介護が必要になったとき、最期の看取り方だけではありません。飼い主自身に何かあったときのための準備でもあります。災害時、飼い主の病気などで一緒に住めなくなったとき、ペットの行き先を決めてあげることも、飼い主の役目です。いまのうちに、ペット保険や葬儀供養方法も家族と話し合うことで、急な出来事にも慌てず対応できるでしょう。

次のページで実際にお見積りをご確認いただけます

※弊社スタッフからご連絡させていただく場合がございます。

この記事の監修者

小笠原 実可氏

小笠原 実可氏

ペットトリマー兼動物看護師としての勤務経験を経て、おむすびペットセレモニーの立ち上げ業務に従事。ペット葬儀において大事にしていることは、ご家族様の気持ちに寄り添い自分たちができる精一杯のサービスを提供すること。昔から動物が大好きで、自宅ではトイプードルを2匹飼っている。

ポイント

ペットの終活とは、ペットの介護や死に備えた準備をすることだけではありません。

人間もペットもいつ何が起こるかわからないので、お互いのために備えておけることをペットの終活と言います。

知識は、いざというときに焦りや疑問を減らし、決断を早くすることができます。さらには、ペットロスの軽減にもつながります。飼い主に万が一のことがあっても、準備さえ整えておけばその後のペットは安泰です。お互いがいなくなっても困らないようにすることが、ペットの終活とも言えるので、お互いのことを良く考えて、色々な人の意見を参考に着手しましょう。

ペットのための終活はいつ、何のためにおこなうの?

「終活」とは、残された人生を自分らしく、生きるための準備のことです。

「終活」という言葉は、2012年の新語・流行語大賞(※1)でトップ10入りを果たしました。その後、「終活」は若い方にまで浸透し、近年ではペットにも終活をおこなう方が増えています。

そもそも終活とは、「人生の終わりのための活動」の略語です。死に対して恐れるだけではなく、限りある命を意識しつつ死に向き合います。そして、生活を整えることでセカンドステージを迎えようという前向きな活動なのです。

また、終活は自分のためだけではなく、家族や近しい人のために行うものでもあります。そこにはペットも含まれており、人間用の終活ノートにもペットのことを記載する項目があります。

そこで、終活をもっとペット寄りに考えたのがペットのための終活です。ペットのための終活はペットのためでもあれば、飼い主のためでもあります。

ペットの介護や死に備えた準備をするとともに、いざというときの飼い主の悲しみや疑問、焦りなどを軽減するための準備も一緒におこなっていくのです。そして、飼い主に異変が起きた場合に備える体制も、同時に決めていきます。

ペットと飼い主双方が安心して生活をしていく基盤を整える、これがペットのための終活の基本です。

ペットが病気や危篤になってから、あるいは飼い主がペットにしてあげたいことができなくなってからでは遅いので、ペットのための終活はできるだけ早めに行いましょう。

ペットのための終活はなるべく早く着手しよう

ペットを飼ったその日から終活を始めても、早すぎることはありません。

始めるのが遅い方が、多くの不都合を含みます。

例えば、不幸の事故や病気で突然ペットが死んでしまうことがあります。急なことで、悲しみと動揺で、冷静な判断ができない方もいます。最期の看取り方から、供養や葬儀をどうするのかについて、ゆっくり検討できる今のうちに、家族と話し合う時間を作ってみてください。

また、ペットが病気になってからではペット保険に加入できません。できたとしても、保険料が高額だったり、加入できる保険が限られたりします。

そうなると、保険はもちろん、治療の選択肢まで限られてしまうでしょう。

さらに、飼い主の体調が悪くなる、というパターンもあります。飼い主の病気やけがも、ペットと同じように突然やってくることがあります。終活を進められなくなると、飼い主がいないペットはどうするべきでしょうか?家族がいても引き取れるとは限りません。※2

ペットのための終活を早めにおこなうことで、後悔しない生活と最期を迎えられるでしょう。

不意の事故や突然死によりペットを亡くすことは他人事ではありません。ペットと暮らす人ならば誰でも直面する可能性があります。

ペットが亡くなることを考えることは縁起が悪いという方も少なからず見てきましたが、私は反対に命と一緒に暮らすのであれば、必ず考えなければいけないことだと認識しております。

万が一のことがないことが1番ではありますが、何があっても焦らずに対応ができるように考えてあげることは、ペットたちにとっても家族にとっても必ずプラスになるはずです。

プロフィール詳細を見る

後悔をしないペット終活をするために抑えておくべき内容

ペットのための終活は具体的に何をすれば良いのでしょうか。実はとても簡単なことばかりなので安心してください。それぞれ解説していきます。

ペット保険

まず大切なのがペット保険の加入や見直しです。

ペットには、万が一のときに保証してくれる公的健康保険制度はもちろん、「高額医療費貸付制度」や「高額療養費制度」もなく、医療費が高額になりがちです。

また、ペット保険は年齢制限を設けており高齢になったペットはそのような面からも見直しが必要です。

ほかにも、高齢になると長期通院が必要になる病気にかかりやすくなるため、医療費の負担も増えてしまいがちです。

ただし、全部のペットが病気や介護状態になるわけではありません。そのため、ペット保険への加入は飼い主の判断に委ねる形になっているのも確かです。

しかし、2017年度の「東京都における犬及び猫の飼育実態調査の概要」を見ると、犬や猫にかかる毎月の医療費は決して安くないことがわかります。

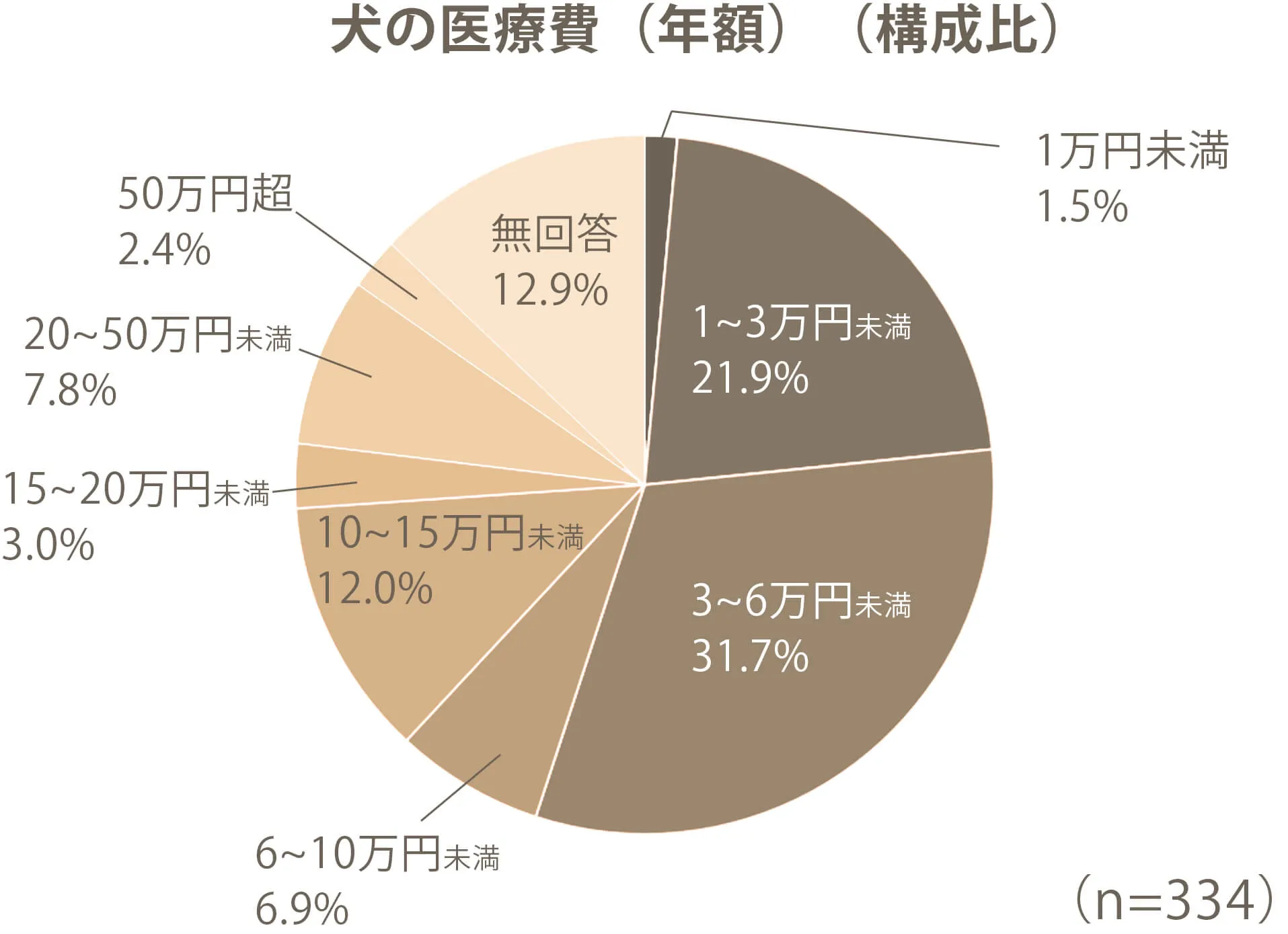

犬の医療費

年間「3~6万円未満」という回答が最も多く、次いで「1~3万円未満」という回答が続き、両選択を合わせると53.6%となりました。

※東京都における犬及び猫の飼育実態調査の概要(平成29年度) https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/aigo/horeishiryou/siryou.files/29shiikujittai.pdf (参照 2021-04-23)

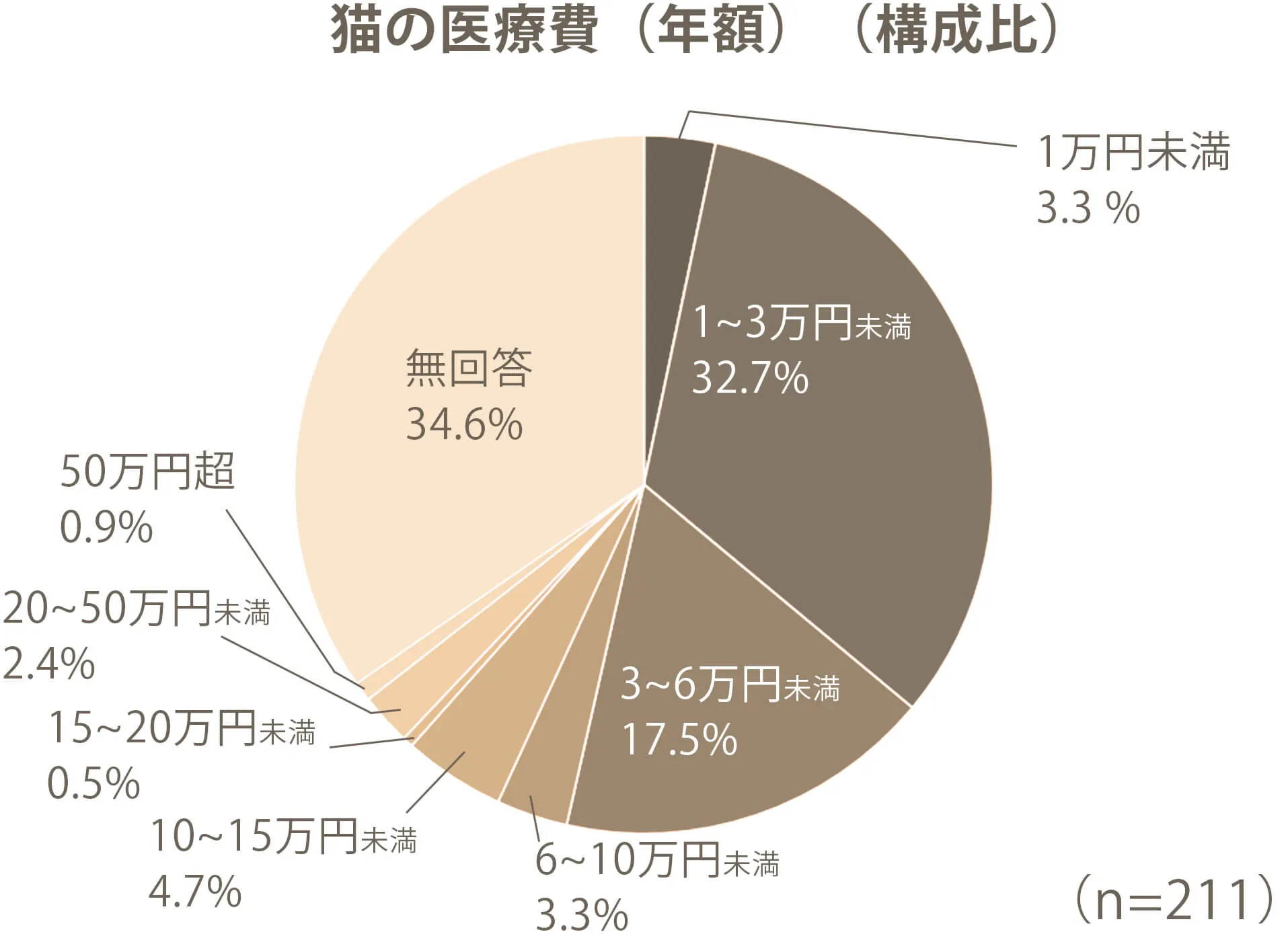

猫の医療費

年間「1~3万円未満」という回答が猫飼育者全体の32.7%と最も多く、次いで「3~6万円未満」の17.5%が多くなりました。

※東京都における犬及び猫の飼育実態調査の概要(平成29年度) https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/aigo/horeishiryou/siryou.files/29shiikujittai.pdf (参照 2021-04-23)

特に犬は「20~50万円未満」という高額な医療費を支払っている方が7.8%もいるという事実に驚きを隠せません。さらに、アニコムの「家庭どうぶつ白書(※2)」によると、ペットの年齢があがるにつれ、医療費も上がる傾向になることがわかっています。

このように、ペットの医療費は決して安くないため、病気をしたため飼えなくなり、飼育放棄をするケースや、病院に入院させた後に音信不通になるケースも後を絶ちません。

わが家の犬が自己免疫疾患である血小板減少性紫斑病に罹患した際は、ICUへの入院や輸血などを含めて新車が買えるほどの出費がありました。猫のときは腎臓病になり、毎日点滴を家で行っていたため、点滴だけで日ごとに約1,000円、それに加えて服薬や病院食などの費用がかかりました。

もちろん、大きな金額ばかりがかかるわけではありません。わが家の犬が過去に通院した時の金額も例としてあげてみましょう。

- 目のケガ:約12,000円

- 外耳炎:約3,500円

- 皮膚炎:約2,000円

- 下痢:約2,000~5,000円

これらの医療費が1回の病気やケガでかかりますが、これが何回あるかを考えると、ペット保険の加入を考えようという気になりますよね。では、ペット保険の相場はいくらほどなのでしょうか。

実は、ペット保険に相場はあまりありません。ペットの医療費は自費ですが、そこから保証してくれる額を50%にするのか、60%、70%、80%にするのか、いわゆる自己負担額をいくらにするかにより、金額が全く変わってくるからです。

そのうえ、例えば犬の場合、犬種によってかかりやすい病気が違います。ガンに特化した保険、手術と入院に特化した保険などがあるのはそのためです。

そして、ヘルニアなどかかりやすい病気や自己免疫疾患など医療費が高額になる病気は、特約をつけなければ補償されないケースもあります。

そのため、飼っているペットの年齢やかかりやすい病気により加入を検討することと、定期的な見直しが大切なのです。

思い出作りと思い出を記録に残すこと

2つめが思い出作りです。

別れは必ず訪れます。ペットと幸せな時間を少しでも多く共有することで、飼い主も幸せな気持ちになります。

今しかないかけがえのない時間を後悔のないよう満喫し、たくさん思い出を作ってください。

散歩中のシーンや遊んでいるところ、食べているところなど、元気なうちにしか撮れない写真を撮って、データとして残しておくことも、ペットの終活のひとつです。

思い出の整理

ペットの写真を見てみてください。

ペットとの思い出を整理することで、ペットと一緒にまだまだやりたいことが見えてくるはずです。

できることから実戦していくことが、終活につながります。何をすれば良いかわからないときも、この方法で解決できるでしょう。

ペットの介護

2020年に犬猫の飼い主に行った調査では、高齢犬を飼っている人の18.5%、高齢猫を飼っている人の23.1%が「介護が必要」と回答しました。※4

しかし、飼い主には仕事や学校、育児、通院などさまざまな「しなければならないこと」があります。ペットに介護が必要になったら誰がどうやって対応するのか、外部に委託するのかを考えておく必要があります。

ペットが高齢になったとき、あなたは何歳でしょうか?

自分の仕事や健康状態を考慮して、ペットの介護ができるかどうかを客観的に考えておいてください。

同時に、エンディングノート(終活ノート)の作成をおすすめします。

このノートは市販のエンディングノートを購入して使うことも、データとしてダウンロードして使うこともできます。もちろん、普通のノートに記載しても構いません。

エンディングノートには、ペットのプロフィールや既往歴はもちろん、食べ物の好みや排せつ、お手入れ、おでかけについて、マイクロチップのID、服薬の有無、ノミダニの予防、かかりつけの動物病院などの情報を記載します。

緊急時には、ペットが他人の手に渡ることもあります。エンディングノートは、写真や飼い主の情報欄があるので、きちんと記入することで預け先の相手、また病院側が困らないようにするためにも、役立ちます。

そしてペットのエンディングノート最大の特徴は、ペットとの出会いや名前の由来、ペットと一緒にやりたいこと、延命治療や介護、葬儀の希望、ペットに伝えたい気持ちを書く欄もあることです。これにより、自分の気持ちの整理がつけやすく、客観的にペットとの関係を見つめなおす機会にもなります。

このノートは何度書き直しても構わないので、時間をかけて書いてください。

ペットに万が一のことがあったときの治療の方向性を考える

もしも、ペットに万が一のことがあったら……そのときのことを考えてみてください。

家族がいれば、家族間で話し合う必要もあります。例え家族でも、考えが変わってくるナイーブな問題だからです。

少しでも希望があれば治療を続けるのか、続けられるのか、安楽死を望むのか、対応してくれる動物病院はあるのかなど、連れて行ける範囲にある動物病院の状況などから判断をしてください。

緊急連絡先や病院などの情報をまとめておく

エンディングノートには、緊急連絡先や病院の情報もまとめておきましょう。

他にも既往歴や服薬、アレルギーや去勢・避妊の有無、血液型(わかれば)、体重などは緊急時に必要な情報です。

これらの情報をまとめて、誰にでも確認できるところに置いておけば、いざというときに友人に頼んで確認してもらうこともできるので、必ず備えておきましょう。

葬儀方法や埋葬方法を決めよう

ペットが亡くなった際の火葬方法は、自治体の火葬炉を利用するか、民間のペット葬儀会社による火葬を依頼するかのどちらかです。

おもに、費用面と供養に対する扱いが違うので、違いをしっかり理解しておきましょう。

例えば、新宿区で管轄の清掃事務所・清掃センターに火葬を依頼すると、手数料込みで1頭につき3,000円で済みます。民間のペット葬儀会社に依頼すると、ペットの体重や火葬の種類によって値段が変わります。

最低でも小動物で10,000円、犬や猫で20,000円、大型犬では40,000~50,000円ほどはかかると思っておいてください。

供養に対する扱いの面は以下のような違いがあります。

| 自治体 | 民間 |

|---|---|

| お供え物不可 | お供え物可 |

| 合同火葬 | 個別火葬あり |

| お見送りなし | お見送り選択可 |

| 収骨、納骨なし※自治体による | 収骨、納骨あり |

自治体は火葬のみを行い廃棄物と処理する場合も多いので、収骨や納骨まで行いたいなら、民間に依頼しましょう。

そして、民間に依頼するなら、葬儀をおこなうか、葬儀には友人も呼ぶのか、お墓はどうするのかなど、決めることはたくさんあります。

事前に、家族と話し合っておきましょう。

個人の引き取り先の検討

自分でペットの面倒を見ることができなくなった場合に備えて、ペットを引き取ってくれる個人がいるかどうか、探してみてください。

ペットを譲渡する際は、できればペットのことを知っている人に頼むのが安心です。家族や友人、親戚などで頼める人がいるならば、自分が元気なうちにお願いしてください。

そして、エンディングノートなどを共有し、できるだけ会いに来てもらいましょう。

ペットと一緒に入れる老人ホームやペット用介護施設の検討

全国的にはまだまだ数は少ないですが、ペットと一緒に入居できる有料老人ホームや高齢者向け住宅があります。

施設によってルールに違いはありますが、だいたいは敷地内であればペットが自由に歩き回れるようです。

ほかにも、散歩の代行サービスを受けている施設もあり、高齢な飼い主にとっては便利なサービスとなっています。

ペットにかかるごはんや医療などの費用はかかりますが、家で飼うのと相違ない暮らしができるのはメリットです。

もし、どうしても一緒に入居できる施設がみつからないときは、ペット用の介護施設もあるので、こちらも調べてみるとよさそうです。

飼い主にとって、大切なペットが保健所に連れていかれることはできるだけ避けたいことです。

できる限りペットの行き先を見つけてあげることが、飼い主の責任でもあります。ときには苦渋の決断をしなければいけないこともあります。そのときはどうかご自身を責めないでください。最後までペットの幸せについて考えて悩んでいたことは、あなたの優しさと愛情であることは変わりありません。

里親の募集について

ペットの里親とは、他の飼い主や動物保護団体からペットを譲り受けること、または、譲り受けた人のことを言います。

さまざまな事情でペットを飼うことができなくなり、家族や知り合いへの譲渡、老人ホームなどの検討もだめだった場合は、見ず知らずの他人に頼るしかありません。

しかし、里親の募集はとても難しいと思ってください。例えば、インターネットなどで飼いたいと申し出てくれる人がいたとしても、その人をどうやって信用すれば良いのでしょうか。

保護団体や保護施設・保健所にも里親になるには厳しい条件を課しているところもあります。一度不幸な思いをしたペットを再度不幸にしないためには、新しい飼い主側に条件を課すことが必要です。

しかし、その条件をまねて個人で里親を探すことはもちろん、動物愛護団体に里親の募集をお願いしたとしても、巧みに条件をかいくぐっているのではないか、本当にかわいがってくれるのかどうかと不安はつきません。

特に成犬は、今までの生活が大きく変わることに抵抗を覚えることが多く、トイレの失敗を繰り返すことや、違う首輪に恐怖を抱くことも考えられます。

最後の手段である里親の募集はうまくいかないことが多いため、自分に万が一のことがあった場合の対策については、早いうちから検討しておいてください。

それが、ペットと自分自身の幸せのためです。

ペット信託について

ペットを里親に出すことが難しい場合は、「ペット信託」という方法もあります。

ペット信託は、飼い主が第三者や団体に財産を託し、受益者にペットの面倒を見てもらえる仕組みです。ペットが受益者になることはできません。

受益者がきちんと面倒を見てくれるか心配な場合は、受益者に対して監督人を設置すれば、財産を適切に管理しているか、依頼した内容を守っているかなどをチェックしてもらえます。万が一、ペットの面倒を適切にみていなかったら、監督人が受託者に対して指摘・改善させることができます。また、監督人に受益者変更権を渡しておけば、よりふさわしい人に受益者を変更してもらうこともできます。※5

ペット友達や獣医師にも相談をしてみよう

ペットの終活をひとりや家族とだけで行うと、心が重くなりがちです。友達にも話してみてください。

心が軽くなるだけではなく、良いアイディアが浮かぶかもしれません。もしかしたら相手が経験者かもしれません。

健康面については獣医師に相談をしてみてください。獣医師も当然動物が好きなので、終活について良いアドバイスをもらえる可能性があります。

自分だけで抱え込まないことが、終活を続けるポイントです。

ペットのための終活で行うことまとめ

- ペット保険の加入や見直しをする

- ペットとの思い出づくりをする

- ペットの介護について考え、エンディングノートを作成する

- 緊急連絡先や病院などの情報をまとめて、わかりやすいところに保管しておく

- 葬儀方法や埋葬方法を決めておく

- 飼い主に異変が起きたときに慌てないように、引き取り先やペットと一緒に入れる老人ホーム、ペット用介護施設を検討しておく

ご納得の行く特別なお見送りの形

ご納得の行く特別なお見送りの形

「ありがとう」が伝わる葬儀にする。そんなお見送りで悲しみを少しでも和らげるよう、私たちはご遺族を支えていきたいと考えています。

自宅での葬儀

家族立ち合い

セレモニー

家族でお骨上げ

骨壺に納めご返骨

霊園への埋葬

ペットロスについて

ペットロスとは、ペットを亡くしたときに限らず、盗難や迷子などペットとの別れにより落ち込んでしまうことを指します。そして、ペットロスが重症化して精神疾患や肉体的疾患を患うことを「ペットロス症候群」と呼びます。

このペットロス症候群は、ペットをとてもかわいがっている方に多く表れるようですが、特にペットの死や生き別れに後悔があると重症化しがちです。(※6)

そのため、ペットロスを和らげるために行うと良いことが、ペットのための終活です。日ごろからペットをできる限りかわいがり、ペットの健康やケガ、迷子に気を付けることはもちろんですが、何かあったときにすぐに対処することで救える命があります。それに気づかずにペットの死期が早まってしまうことや、お金がなくて治療ができないこと、自分のミスで盗難や事故にあってしまうことなどがあると、ペットロスが重症化しがちです。

とにかくペットが生きている間にたくさんの思い出を作り、適切な保険に加入し、定期的に健診を行い、適切な飼育環境で飼うことと、いざというときの備えと心の準備をしておくことが大切です。これこそが、ペットのための終活に他なりません。

ペットに関する正しい知識を身につけよう

ペットに関する正しい知識を身につけることもペットロスの軽減やペットの終活に欠かせません。

ペットの終活は、万が一の際に後悔を減らす役割をします。

ペットロスの軽減にも後悔の少ない最期を迎えさせることが必要です。

後悔を減らすには、ペットに関する正しい知識が必須です。

まとめ

- ペットの終活は、ペットと飼い主が安心して生活をしていくために行う

- ペットのための終活はできるだけ早くはじめる

- ペットの終活の内容は、思い出作りやエンディングノート作りだけではなく、ペットに万が一のことがあったときの治療の方向性を考えたり、葬儀方法や埋葬方法を決めたり、飼い主の孤独死対策をしておくことなども重要

- ペットの終活は、ペットロスの軽減にも役立つ。それにはペットに対する正しい知識が必須

ペットの終活というと、マイナスのイメージを持つ方も多いと思いますが、実はそうではなく、飼い主とペットが安心して生きていくために必要なことです。

また、飼い始めてからすぐにはじめることがおすすめで、情報は常に最新のものになるよう定期的な見直しが必要です。

愛するペットと自身の安心のために、ぜひこの機会にペットの終活を考えてみてはいかがでしょうか。

よくあるご質問

-

Q

ペットロスは何年続きますか?

A個人差があります。あまり時間がかからない方もいれば、1年以上続く方もいます。

-

Q

ペット信託って何ですか?

A自分の財産を、特定の人や団体に託して、ペットのために管理してもらう制度のことです。家族信託が元になっています。

-

Q

エンディングノートは遺言の代わりになりますか?

Aなりません。エンディングノートには法的効力がありません。あくまでも、遺族が選択に困らないように希望を明確に記すものであり、必要な情報を記載するものです。

-

Q

ペットの終活はいつ始めたら良いですか?

A早ければ早いほど良いものです。ペットも人間もいつ何があるかわかりません。終活を始めなければならなくなっても、飼い主が元気でいるとも限りません。

私は犬2匹と暮らしており、終活はその犬を迎えたときからおこなっています。私は、「愛犬のためのみまもる健康手帳」を使用しております。こちらには、通っている病院のことから、行った場所の記録、そしてこれからペットと一緒に何をしたいか、など。最後のお別れに後悔を残さないためにできることをするための手帳です。

また、最後のお別れであるペット葬儀をどのようにするかという施設見学の感想なども書き込めるようになっております。

終活と書くとネガティブなイメージがありますが、終活は少しでも大切なペットとの思い出を作ってあげるためのツールだと感じております。

皆様もぜひ、亡くなることを考えるというよりも、楽しい思い出を作るために、ペットのための終活をおこないましょう。

プロフィール詳細を見る

※1:「新語・流行語大賞」(登録6035578号)は株式会社自由国民社の登録商標です

※2:ペットの終活ですべきこと。保険や最期の過ごし方について知ろう(閲覧日:2024/2/19)

https://meetsmore.com/services/pet-funeral/media/179920 (参照 2024-02-19)

※3:アニコム家庭どうぶつ白書2018

https://www.anicom-page.com/hakusho/book/pdf/book_201812.pdf (参照 2021-04-23)

※4:ペットの高齢化、高齢のペットに現れる症状で一番多いものは?

https://www.aeonpet-memorial.com/column/pet-column/agingpets/ (参照 2021-04-23)

※5:ペットのための家族信託|ペット信託の料金やメリット・デメリット(閲覧日:2024/2/19

https://www.famitra.jp/article/kazokushintaku/post-157/

※6 :「別離」への心の予行演習-ペットロス症候群-

http://www.kagoshima.med.or.jp/people/topic/H17/201.htm (参照 2021-04-23)

※1当社運営ペット葬儀サービスに対するお客様アンケート:詳細はこちら ※2 弊社運営ペット葬儀サービス全体のお問い合わせ件数

この記事の執筆者

竹田 恵氏

ペットシッター士

ライター

竹田 恵氏

ペットシッター士

ライター

2017年よりライターとして活動中。子供の頃から動物好きで、猫、ハムスター、うさぎの飼育経験あり。現在はシーズー犬と一緒に暮らしている。犬は他の動物と比べて人間と密な生活になるため、ペット関係の資格を取得した。

運営元情報

| サイト名 | : ペトリィ 小さな家族のセレモニー |

|---|---|

| 運営会社 | : シェアリングテクノロジー株式会社 |

| 企業サイト | : https://www.sharing-tech.co.jp |

| 電話番号 | : 0120-220-175 (平日9:00~18:00) |

コラムの執筆と編集について

ペトリィではコラム公開にあたり、記事の執筆と 編集に関するポリシーを定めております。

以下のページよりご確認いただけます。

【執筆と編集に関するポリシー】https://petlly.jp/editpolicy/

ご相談・お問い合わせ

ご相談・お問い合わせ